Spätestens seit dem Inkrafttreten des teilrevidierten Raumplanungsgesetzes (RPG 1) im Jahr 2014 herrscht fachlich und politisch Einigkeit über die Notwendigkeit zur «Verdichtung»: Das Bevölkerungswachstum soll im bestehenden Siedlungsgebiet aufgenommen werden. Damit sollen unter anderem Kulturland geschont und Pendelwege eingespart werden. Inzwischen wurde im Siedlungsgebiet viel gebaut – insbesondere auch in Wachstumsräumen wie dem RZU-Gebiet: Baulücken und -reserven wurden überbaut, bestehende Gebäude wurden aufgestockt oder durch Neubauten ersetzt. Nun stellt sich die Frage: wurde dabei wirklich verdichtet? Und wenn ja: in welcher Form?

Bauliche Dichte lässt sich im Planungsprozess klar beziffern und in städtebaulichen Modellen abbilden. Fälschlicherweise wird sie direkt mit Nachhaltigkeitszielen assoziiert. Aus Nachhaltigkeitsperspektive müsste mit «Verdichtung» vor allem eine Zunahme der «Nutzungsdichte» (Pers./ha) gemeint sein. Da aber Planung und Städtebau darauf nur schwer direkt Einfluss nehmen können, werden Flächen und Volumen verhandelt und bestimmt. Zumeist wird nur indirekt behandelt, worum es bei einer haushälterischen Entwicklung nach Innen eigentlich gehen sollte: auf der gleichen Fläche soll mehr Wohnraum für zusätzliche Bewohner*innen entstehen. Dieses baulich orientierte Verständnis von Dichte zeigt sich zum Beispiel in der Broschüre «DICHTER» (Stadt Zürich, 2012): Verdichtung wird als «Chance für einen nachhaltigen Städtebau» betitelt (S.9), dabei weisen Ersatzneubauten aus den Nullerjahren durchschnittlich zwar 110% mehr Nutzfläche ggü. den abgebrochenen Siedlungen auf, aber nur 20% mehr Bewohnende (S.11). Die Diskrepanz zwischen baulicher Verdichtung und der damit erreichten Personenzunahme wird nicht thematisiert.

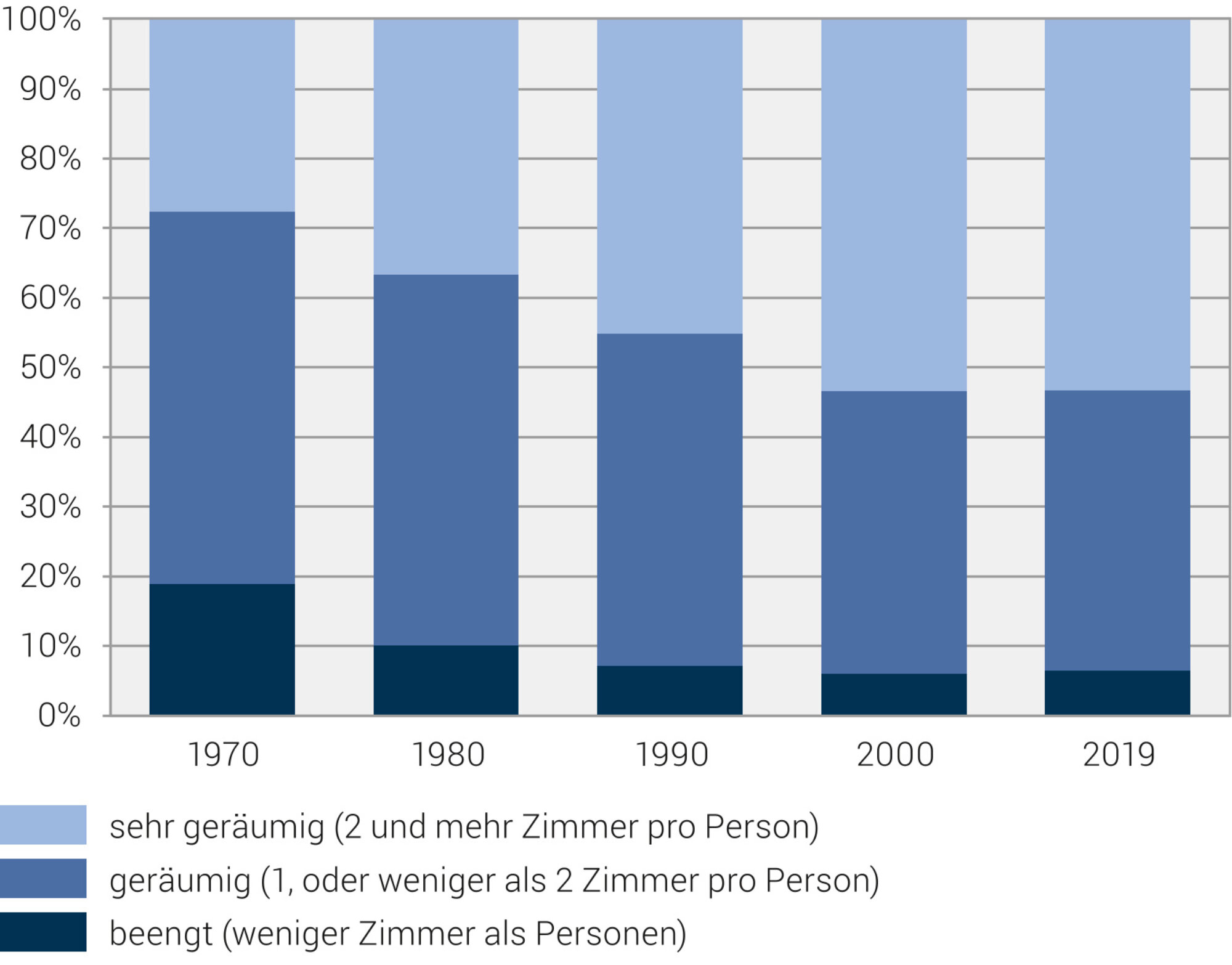

Das Verhältnis von Flächen- zu Personenwachstum der Projekte hat sich inzwischen verbessert (vgl. Stadt Zürich 2020, Grafik 4), von einer Verdichtung im haushälterischen Sinne sind wir aber noch weit entfernt. Zu stark wirken die üblichen Treiber der Immobilienentwicklung und die Kräfte des Wohlstands: So werden nicht nur immer grössere Anlagevolumen der Pensionskassen in Immobilien investiert und weite Teile der Bevölkerung leisten sich schlicht (zu) viel Wohnfläche. Gemäss der BFS-Statistik «Wohndichte» verfügten 2019 über 50% der Haushalte über zwei oder mehr Zimmer pro Person (s. Abb.). Fast 95% leben «geräumig» oder «sehr geräumig». Und wie der Vergleich zu 2000 zeigt, hat trotz des anhaltenden Baubooms keine Verdichtung im eigentlichen Sinne stattgefunden. Das vom Markt bereitgestellte Wohnraumangebot steuert nicht in Richtung effizienter Wohnraumnutzung.

Was unter «Verdichtung» verstanden wird, hängt auch von der Perspektive ab. Für die Eigentümer- bzw. Investorenseite ist die Miete pro Quadratmeter ausschlaggebend. Wie viele Personen diese Miete erbringen, ist aus dieser Perspektive irrelevant. Vielen Vermietern ist es sogar umso lieber, je weniger Personen zur Abnutzung der Wohnung beitragen. Aus gesellschaftlicher Perspektive sollte es daher umso mehr interessieren, dass sowohl der Bestand als auch die neu produzierten Flächen so effizient wie möglich genutzt werden – ein Aspekt, dem man in der Verdichtungsdebatte zumeist vergeblich sucht.

Was kann zu tatsächlicher Verdichtung, also zur Erhöhung der Nutzungsdichte, führen? Zwei mögliche Ansätze sind:

- Grundsätzlich sollte Planung beim Neubau und beim Bestand stärker auf die «Software» des Wohnraums einwirken. In der Beurteilung neuer Projekte sollten Aspekte, die für die Nutzungsdichte relevant sind, mehr Beachtung erfahren (z.B. Haushalts- und Wohnungstypen, Belegungsvorschriften, kompakte Grundrisse).

- Im Bestand sollte der «Trägheit» des Wohnungsmarktes entgegengewirkt werden. Denn häufig belegen Menschen zu viel Wohnraum, weil sie keine Alternativen haben, die Alternativen zu teuer sind oder andere Nachteile aufweisen. Dieser Kluft zwischen Bedarf und Angebot könnte zum Beispiel mit Tauschbörsen (wie z.B. in Linz, München oder Berlin) begegnet werden. Die Förderung besonderer Formen des Zusammenwohnens (z.B. «Wohnen für Hilfe») ist eine weitere Option, Wohnraumnutzung effizienter zu machen und zu einer besseren Verteilung beizutragen.

Nach dieser eher quantitativen Auslegeordnung wird sich die Blog-Reihe «Zukunft Bestand» in den nächsten Beiträgen mit Herausforderungen und Chancen eines nachhaltigen Umgangs mit dem Bestand beschäftigen.

Bemerkungen, Rückmeldungen und Fragen zu diesem Blog-Beitrag nehmen Witali Späth und Angelus Eisinger gerne unter angelus.eisinger@rzu.ch entgegen.